2025年7月15日,成都市長林盤社區

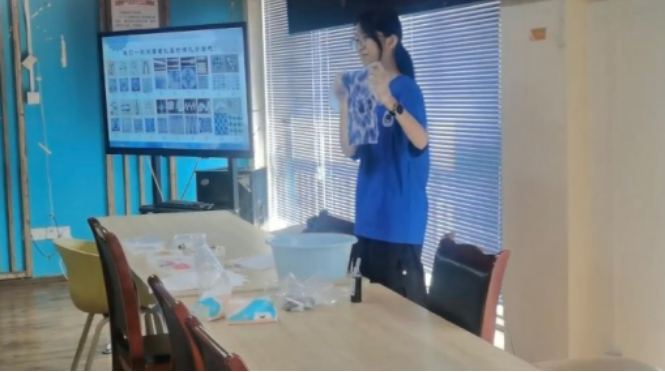

7月15日在長林盤社區,來自成都理工大學的“靛藍傳承者”社會實踐團隊開展了主題為“非遺扎染進社區,文化傳承潤民心”的自貢扎染科普活動。此次活動通過科普講解、技藝展示、動手體驗等環節讓社區居民零距離體驗自貢扎染的獨特魅力,為我國非遺文化傳承與推廣注入新活力。

(“靛藍傳承者”社會實踐團隊合影) (“靛藍傳承者”社會實踐團隊 供圖)

政策賦能:守護文化根脈的時代使命

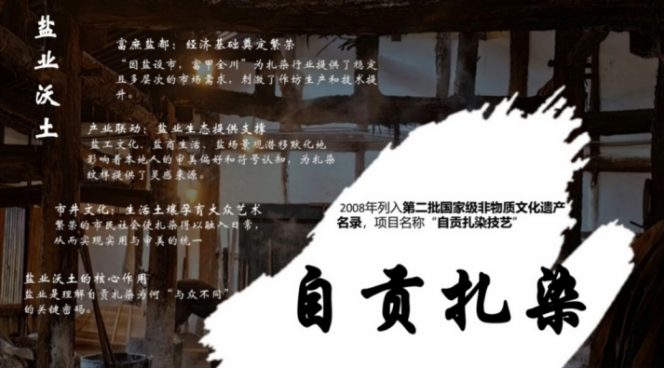

在國家“文化強國”與“非遺活態傳承”戰略引領下,自貢扎染作為國家級非物質文化遺產,正迎來歷史性發展機遇。2025年,四川省深化“非遺+互聯網”模式,推動傳統技藝融入社區教育和文旅融合工程。然而,現實挑戰依然尖銳:傳承人老齡化率超75%,掌握“針絞”絕技的老藝人不足20位;天然靛藍染料因板藍根種植萎縮而瀕危;機械化印染產品以低價沖擊市場,手工扎染生存空間被擠壓。“靛藍傳承者”團隊以“線下體驗+線上宣傳”雙軌并行模式,致力于推動非遺文化傳承。

千年密碼:鹽井滋養的藍白史詩

“自貢扎染的基因深藏在鹽業歷史中。”非遺研究者李教授在社區講座中展開一幅清代《鹽場圖》,“富庶鹽都的經濟基礎催生了多層次的染織需求,而鹽工文化則塑造了獨特的審美符號。”

(“靛藍傳承者”社會實踐團隊 供圖)

鹽顆花以放射晶簇紋模擬井鹽結晶,致敬“衣食之源”;

天車紋用層疊交錯的幾何架構,記錄采鹽巨架擎天的工業圖騰;

蛾蛾花(對稱蝶紋)寓意祖先庇護,藤蔓纏枝紋歌頌生命韌性。

1.經濟與文化的共生密碼:

(社區居民參與活動) (“靛藍傳承者”社會實踐團隊 供圖)

明清時期,鹽商定制扎染帷幔彰顯身份,鹽工則用靛藍粗布制作工裝。富庶的市民社會催生了多層次需求,使扎染融入婚喪嫁娶等生活場景。

2.藍白哲學的當代解讀:

“七浸七曬的‘青出于藍’過程,暗含東方哲學中‘厚積薄發’的智慧。”現場工作人員解釋。檢測報告顯示,傳統靛藍染料對多種細菌抑制率超85%,印證古人對“染于蒼則蒼”的科學認知。

破局之路:傳統技藝的當代重生

(參與者作品展示) (“靛藍傳承者”社會實踐團隊 供圖)

1. 教育扎根,播撒傳承火種

在四川輕化工大學扎染實訓室,學生正學習132種針法檔案庫記錄的“針絞”技藝。同步推進的“非遺進校園”工程已覆蓋全省50所中小學,孩子們在勞動課上體驗捆扎技法。某社區活動中,一名小女孩高舉暈染出冰裂紋的方巾歡呼:“像打開了星空盲盒!”

2. 科技賦能,破解傳承瓶頸

省非遺中心建立的紋樣數字基因庫收錄逾千種傳統圖案,通過3D建模還原微距針法軌跡。生物工程團隊開發的靛藍微生物發酵技術,將染液制備周期從21天縮短至72小時。“用科技降低學習門檻是關鍵。”技術負責人展示手機程序:掃描紋樣即可獲取技法教程。

3. 設計破圈,激活文化基因

“天車紋”解構系列亮相國際時裝周,幾何線條演繹工業美學;公共藝術《鹽結晶生長》用扎染幕墻模擬井鹽形態,吸引年輕群體打卡。設計師坦言:“將海棠紋轉化為現代印花后,社交媒體咨詢量增長300%。”

4. 生態造血,貫通產業經脈

“合作社+電商”模式成效顯著:2025年上半年,自貢扎染文創產品線上銷售額同比增長120%,土布手包、扎染燈飾通過跨境平臺銷往日韓。非遺工坊數據顯示,青年從業者占比從2020年的8%提升至28%。

社區實踐:讓非遺扎根生活土壤

長林盤社區活動中,居民們沉浸式體驗扎染制作。多位老人首次知曉“花紋源于防染原理”,年輕母親感慨由別樣的捆扎設計方法而生的千變萬化的別致紋樣。

技藝復現環節:

(團隊成員向居民們展示扎染操作步驟)(“靛藍傳承者”社會實踐團隊 供圖)

工作人員演示基礎技法:捆扎法制成星云紋理,夾扎法產出棱角分明的幾何紋。參與者用橡皮筋、木片等工具創作,拆線時驚呼聲此起彼伏。

結語:在藍白經緯間織就未來

當大學生用鹽顆花紋設計畢業作品,當數字紋樣庫向全球開放共享——這門千年技藝正印證非遺活化的真諦:

“保護非遺的本質,是讓文化基因在當代生活中繼續脈動。”

——摘自《中國非物質文化遺產保護發展報告》

自貢扎染的藍白世界,既是鹽都先民“道法自然”的智慧結晶,更為現代人提供著文化認同的坐標。當每一次捆扎與浸染在社區重現,傳統便以最質樸的方式,完成從歷史向未來的擺渡。

供稿:成都理工大學“靛藍傳承者”社會實踐團隊